その昔、計算機の利用が一般的でなかったころ、 実験データ \(\{t_i, y_i\}\) を定数項を含む指数関数の式

\begin{equation} y = y_0 + A \rme^{-kt} \label{eq:target} \end{equation}

に当てはめるのに非線形の最小2乗法を適用することは非現実的でした (先の計算例の1回の繰り返し計算で、 何回四則演算することになるかを勘定してみてください。 また有効数字を何ケタとればいいかも考えて見てください)。 そこで次のような解析 (グッゲンハイム Guggenheim 法(1936))が広く行われました。

この手法は、\(N\) 個のデータ \(\{y_i\}\) から3つのパラメータ \((y_0, A, k)\) を決める問題を、 \(N - M\) 個のデータ \(\{z_i\}\) から2つのパラメータ \((A’, k)\) を決める問題に焼きなおすことで、 取り扱いやすくしていることに相当します。 また常用対数を扱う上で頻出する log e = 0.434(あるいは ln 10 = 2.303) という数値を敢えてあからさまに出しておきました (われわれ世代以上はたいてい暗記している(た))。

|

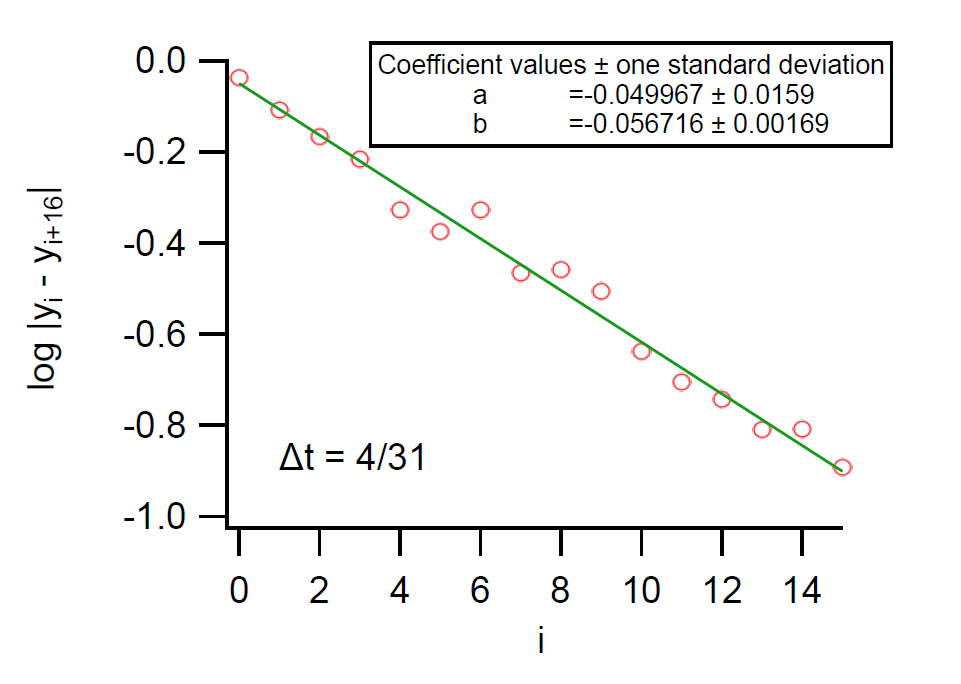

| 図 2-1. テストデータのグッゲンハイム法による解析 |

前章のテストデータに、 グッゲンハイム法を適用した結果を図 2-1 に示します。 発生させた \(N\) = 32 個のデータに対し、 \(M\) = 16 にとっています (\(\Delta t\) = 4/31 = 0.1290...)。 予期通りに直線関係が得られ、 Igor を用いて線形の式 a + bx に当てはめた結果、 勾配は 0.0567 ± 0.0017 になります。 ここから速度定数 k を求めると次の通りです:

k = 0.0567 / (log e × (4/31)) = 1.012 (± 0.030)

非線形の最小2乗法では 0.993 ± 0.036 でしたから(0 ≤ x < 4 の当てはめの場合(\(N\) = 32)) 妥当な結果と言ってよいでしょう。

パーソナルコンピュータの普及とともに、非線形の方程式を数値的に解くことが容易になり、 Igor などの市販のソフトには、実験データを非線型方程式にあてはめる機能が標準で組み込まれ、 こうした取り扱いは今や昭和の老人の昔話となりました。 けれども元のデータセットに何らかの変換を行って、 事態の見通しをよくするというアプローチには、 学ぶべきところがないとまでは言えないのではないのではなかろうかと思ったりもするのです・・・

|

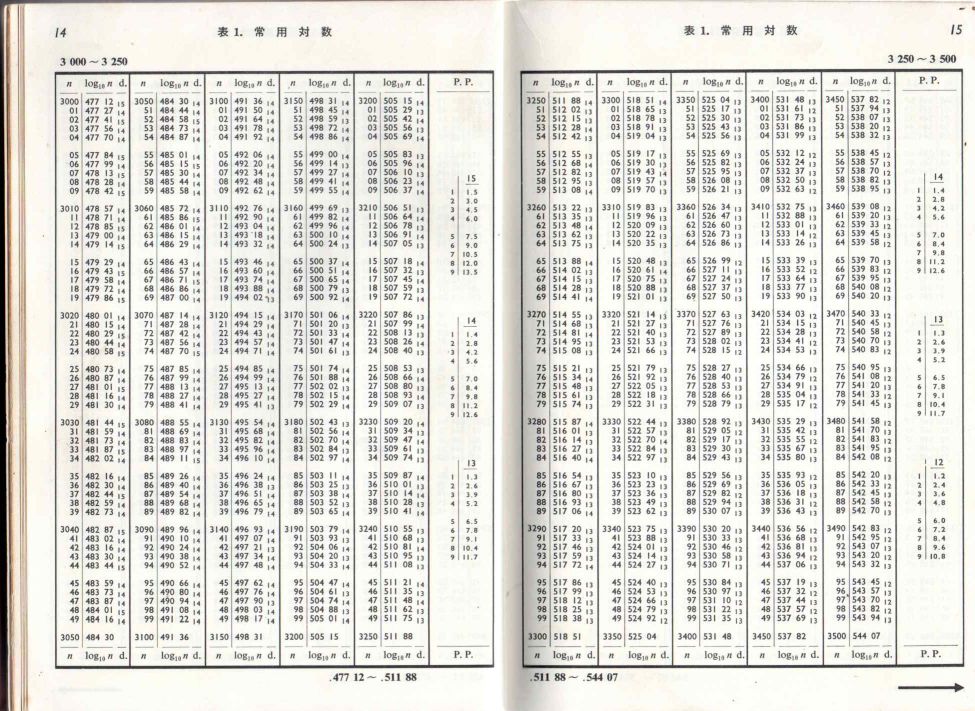

10年近く前だったか TA の諸君に、 塩化ブチルの加水分解反応についての論文を紹介したところ、 論文中の「2_.464」 というのが話題になりました。 これが、0.0291(真数)の常用対数であること、 0.464 が仮数で(= log 2.91)、2 の上に – が付いているのは、これが指標で 10-2 の意味で、 log 0.0291 = -1.536 とせずに、 log 0.0291 = -2 + 0.464 とするのが常用対数を扱う上での常識だ(だった)と説明しながら、 つくづく時代の流れを感じさせられるとともに、 何か大事なものが失われたのではないかとも思いました。 昔はこうした常用対数との対話(?)の中で、 おのずと有効数字(0.0291 = 2.91 × 10-2)についても体感するところがありました。 今の時代もう一度、実習や演習のカリキュラムの中で取り上げてみるのも有意義かなと思う次第です。